ごきげんよう✨ マグねこです🐾1

2025年も半分が過ぎようとしていますね。日本では、この時期に夏越の大祓(なごしのおおはらえ)という伝統的な神事が行われるのをご存知でしょうか?

夏越の大祓は、1年のちょうど真ん中にあたる6月30日に、これまでの半年間で知らず知らずのうちに積み重なった心身の穢れ(けがれ)を祓い清め、残りの半年を健やかに過ごせるよう祈願する行事です。

大祓を行う理由

私たちの日常生活には、知らず知らずのうちに様々な穢れが付着すると考えられています。

例えば、病気や災難、心の乱れなどがこれにあたります。

これらをそのままにしておくと、運気が滞ったり、不調が続いたりすると信じられてきました。

そこで、全国の神社では、古くからこの大祓という神事を通じて、これらの穢れを祓い清めてきたのです。特に夏越の大祓は、これから迎える暑い夏を元気に乗り切るための大切な節目とされています。

夏越の大祓で行われること

夏越の大祓で最も有名なのは、茅の輪くぐり(ちのわくぐり)です。

多くの神社では、茅(ちがや)という草で作られた大きな輪が設置されます。

この茅の輪を「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶというなり(みなづきの なごしのはらえ するひとは ちとせのいのち のぶというなり)と唱えながら8の字に3回くぐることで、心身が清められるとされています。

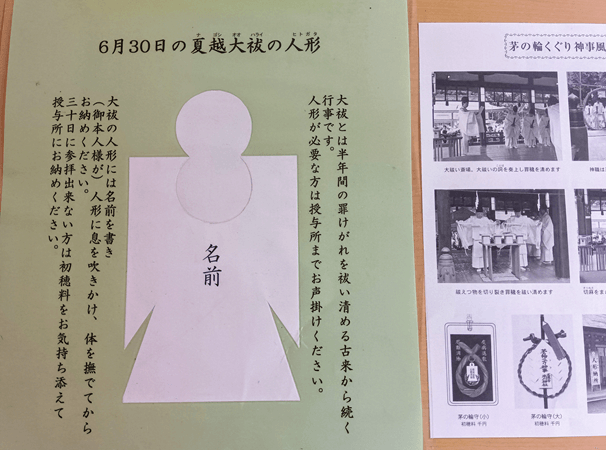

また、人形(ヒトガタ)という人の形をした紙に自分の名前や年齢を書き、息を吹きかけて体に触れることで、自分の穢れを人形に移し、それを水に流して清めるという儀式も行われます

夏越の大祓を体験する際の神社作法

せっかく神社を訪れるなら、正しい作法で参拝し、より清々しい気持ちで神様に感謝と祈りを捧げましょう。

鳥居をくぐる前に一礼:神社の入り口である鳥居をくぐる前に、一度立ち止まって軽く頭を下げて一礼します。

参道の真ん中は避けて歩く:参道の真ん中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様の通り道とされています。参拝者は左右どちらかに寄って歩きましょう。

手水舎(てみずや)で身を清める:

- 柄杓(ひしゃく)を右手で持ち、左手を清めます。

- 次に柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

- 再び柄杓を右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぎます(柄杓に直接口をつけないように注意)。

- もう一度左手を清め、柄杓に残った水で柄杓の柄を洗い流し、元の場所に戻します。

茅の輪くぐり(設置されている場合): 茅の輪くぐりは、ただ輪をくぐるだけでなく、決められた順序と足運びで巡ることで、より丁寧に心身を清める意味合いがあります。

- 茅の輪の前に立ち一礼 茅の輪の手前で立ち止まり、神様への敬意を込めて軽く一礼します。

- 一巡目:左回り まず、左足から茅の輪をまたいでくぐり抜けます。この時、茅の輪は踏まないように注意しましょう。くぐり抜けたら、そのまま左手に沿って半周ほど進み、茅の輪の右側(くぐってきた入口から見て)に回ります。この際、「みなづきの なごしのはらえ するひとは ちとせのいのち のぶというなり」と心の中で唱え始めます。

- 二巡目:右回り 茅の輪の右側から、今度は右足から茅の輪をまたいでくぐり抜けます。くぐり抜けたら、そのまま右手に沿って半周ほど進み、茅の輪の左側(くぐってきた入口から見て)に回ります。引き続き「みなづきの なごしのはらえ するひとは ちとせのいのち のぶというなり」と唱えます。

- 三巡目:左回り 茅の輪の左側から、再び左足から茅の輪をまたいでくぐり抜けます。くぐり抜けたら、そのまま左手に沿って半周ほど進み、茅の輪の右側(くぐってきた入口から見て)に回ります。「みなづきの なごしのはらえ するひとは ちとせのいのち のぶというなり」と唱え終えます。

- 最後に本殿へ 三巡くぐり終えたら、一礼してそのまま神社の拝殿(本殿)へ進み、通常の作法で参拝します。

拝殿での参拝:

- 賽銭箱にお賽銭を静かに入れます。

- 二拝二拍手一拝(にはいにはくしゅいっぱい)を行います。

- 深くおじぎを2回します。

- 胸の高さで両手を合わせ、右手を少し手前にずらして2回柏手(かしわで)を打ちます。

- 柏手を打った後、両手を揃えて心の中で祈りを捧げます。

- 最後に深くおじぎを1回します。

帰りも鳥居で一礼:参拝を終え、鳥居をくぐって神社の外に出る際も、振り返って社殿に向かって一礼します。

この時期に味わいたい伝統の味「水無月」

夏越の大祓の時期には、もう一つ忘れてはならない日本の伝統があります。

それは、この日に食べる「水無月」(みなづき)という和菓子です。

特に京都で古くから親しまれ、夏越の大祓の行事と深く結びついています。

水無月は、白い(または抹茶や黒糖などの色付きの)ういろうを土台とし、その上に甘く煮た小豆が散りばめられた、三角形の形が特徴の和菓子です。もちもちとしたういろうの食感と、大粒の小豆の優しい甘みが絶妙に調和し、冷やして食べると一層涼しさが感じられます。

なぜこの時期に水無月を食べるのでしょうか?

- 氷室の氷2の代わり: 平安時代、宮中では6月1日に、冬に蓄えられた貴重な氷を食べて暑気払いをする習慣がありました。庶民は高価で手に入りにくい氷の代わりに、その形を模したお菓子を食べることで、無病息災を願ったのが始まりとされています。三角形の形は、この氷のかけらを表していると言われています。

- 小豆に込められた願い: 上にのせられた小豆には、古くから邪気払いや悪魔祓いの力があると信じられていました。「まめ(豆)」が「魔滅(まめ)」に通じるという語呂合わせもあり、厄除けの意味合いで用いられています。

京都では「水無月を食べないと夏が来ない!」と言われるほど、夏越の大祓に欠かせない行事食として根付いています。

6月に入ると、多くの和菓子店やスーパーマーケットの店頭に水無月が並び始めるので、ぜひ探してみてくださいね。

身近な神社で体験してみよう!

夏越の大祓は、日本全国の多くの神社で行われます。

お近くの神社でも、茅の輪が設置されていたり、人形が用意されているかもしれません。

個人的によく参拝する神社の茅の輪設置期間をご紹介します。

私も毎年、氏神神社3で半年間を平和に無事に過ごせたことへの感謝を伝えています。茅の輪をくぐって、人形に息を吹きかける作法は静かに自分と向き合える大切な時間です。最後に鳥居に一礼すると気持ち晴れやか、これからの半年を前向きに捉えることができます。

最後に

夏越の大祓は、単なる伝統行事ではなく、私たち自身の心と体を顧み、新たな気持ちで次の季節を迎えるための大切な機会です。

日々の忙しさの中で溜まった疲れやストレスを、この機会にリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

大祓の時期を過ぎてしまっても

夏越の大祓は6月30日の行事ですが、たとえその時期を過ぎてしまっても、心身を清め、自分と向き合う機会は一年を通してたくさんあります。

- 日々の感謝を伝える 氏神様や身近な神社への参拝は、特別な日でなくても心を落ち着かせ、日常の感謝を伝える大切な時間です。静かに手を合わせるだけでも、心が整います。

- 深呼吸や瞑想 短い時間でも、意識的に深い呼吸を繰り返したり、静かに瞑想したりすることで、日々の雑念から離れ、心のリセットができます。

- 日記やジャーナリング その日の出来事や感じたことを書き出すことで、自分の内面と向き合い、感情の整理に繋がります。

- 自然に触れる時間 散歩に出かけたり、公園で過ごしたり、自然の中に身を置くことで、心身がリフレッシュされ、新たな活力が生まれます。

- 部屋の掃除や整理整頓 物理的な空間を清めることは、心の状態にも良い影響を与えます。不要なものを手放すことで、心の中も軽くなります。

最後までお読みいただきましてありがとうございましたニャッ👅

今回ご紹介した「自分と向き合う時間」は、特別な日だけでなく、日々の生活に取り入れることで、より健やかで前向きな半年を過ごすための礎(いしずえ)となります。夏越の大祓で得られるような清々しい気持ちを、日常の中にも見つけていけるといいですね。

さらに詳しく「自分と向き合う時間」の作り方を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

コメント